“贾平凹、刘震云、雷达来了!”签名、拍照、合影……西北师范大学的同学们在追逐文坛大师。5月31日,西北师范大学举办了“文化名人进校园”活动暨著名作家评论家高端论坛,贾平凹、刘震云、雷达等当代中国著名作家、评论家应邀走进西北师范大学校园,与数千名师生进行了热烈的交流,畅谈文学、人生、理想、真理。

西北师范大学校长刘仲奎还向雷达颁发了该校传媒学院名誉院长聘书;同时,贾平凹、刘震云受聘为西北师范大学兼职教授。《文艺报》主编阎晶明,评论家、当代文学研究会会长白烨,评论家李星,评论家、陕西省作协副主席李国平,东莞文学艺术院院长曾小春,东莞文学艺术院副院长柳冬妩等人参加了“文化名人进校园”活动暨著名作家评论家高端论坛。

以小说《废都》、《秦腔》、《浮躁》等作品闻名遐迩的著名作家贾平凹刚出现在会场,就赢得了上千名学子热烈的掌声,他用陕西方言剖析了“我们”所处的这个时代,讲解了时代与作家创作的关系。他平淡、朴实的讲话方式拉近了和大学生们的距离。

贾平凹首先以一个作家的视角,为学子们分析我们所处的这个社会状态:“我们正面临着数百年来从未有过的巨变时代,这种时代变幻莫测。在我的文学创作过程中,历经了十年动乱、改革开放等时代变迁。30年中,中国由弱变强,身处这种变化中是‘有幸’的,也是‘不幸’的。比如农村改革,从社会发展的长远角度来看是好的,但具体到个人,则有不好的一面。作为一个处于转型期的作家来说,这些都给我提供了创作素材。但我们也应当看到,在这种时期人性中一些丑陋的东西也被暴露出来,这种社会背景决定了这代作家们的命运。命运决定你必须靠近这个时代,你要在针砭时弊的同时,又承担着维护光明和希望的责任。”

虽然“进城”多年,但贾平凹依然保持着农民的本色。他说从小养成的习惯无论如何也改变不了。比如日常生活,只要有茶喝、有面吃就够了。比如到现在还是一口陕西方言,还是不会说普通话。十多年来,他每年都要出去跑两次,一次是去北、上、广这样的大城市,一次是到农村、乡镇去。进城也好,下基层也好,都是为了了解当下社会的发展和变化。作为一个有计划的作家,贾平凹表示写作是自己在这个世上要完成的一项任务,“只要你的任务没完成,上帝就不会要你。”

贾平凹说,做任何事情都应该有计划,创作也是如此。“当年我刚走进大学校门的时候,先是计划着把自己的文章搬上年级的黑板报;这个计划我实现了,就又计划着一定要在校报上发篇文章,我也做到了;于是我又计划着一定要把自己的文章登上《西安晚报》、北京的报纸上,这些愿望我都实现了!所以说人一定要有信心,创作尤其如此。”

当小说《一地鸡毛》、《手机》、《温故一九四二》被成功改编成电影后,作家刘震云也声名大噪,以160万元的版税收入荣登2011年中国作家富豪榜第26位,引发广泛关注。在演讲中,刘震云发挥了他一贯的幽默本色,妙语连珠,诙谐而发人深思,令学子们掌声不断。

刘震云说自己来来到兰州,感觉很亲切。因为他14岁时第一次出远门,目的地就是兰州。他说:“一个人的命运和时代紧密相连。”作为一个农村孩子,刘震云谈到了小时候如何在“舅舅”的启发下从只有80口人的小村庄走出来,为了将来“能吃上白馍,取上媳妇”这样一个“宏大”目标,他从熟悉走向陌生,从一个农村孩子成为一个作家的历程。

走出家乡的小村庄,有了在酒泉当兵的经历,为纪念一位曾经的战友,他写了自己的第一篇小说《新兵连》。如今,回忆起《新兵连》、《一地鸡毛》、《温故1942》等早期作品,刘震云依然感觉很温暖。“那时的我很年轻,但我在作品中的情感流露却是那么的质朴。”谈及创作,刘震云还讲到了文学和时代的关系,他提到了鲁迅、艾青,因为他们所处的时代不同,所以他们看到的是不同的现实,他们在各自的文学作品中所塑造的人物形象、命运都与当时的时代背景紧密相连。

著名评论家雷达在致辞时表示,作为一个甘肃人,他应该为甘肃多出一份力,愿意在以后多做点事情。他表示,当今的文学很多被拍成影视作品搬上荧幕,但在他看来,看一遍文学作品要比看十场电影要好,“这些年贾平凹写了《高老庄》、《秦腔》等一系列作品,刘震云的作品也深受读者的喜爱,这些都和他们始终扎根土地,善于发现我们典型的生活状态密不可分。”

5月31日下午,举行了著名作家评论家高端论坛,10多名作家齐聚一堂,就“文化自信与中国经验”、“中国文学如何走出去”进行了研讨。在历时三个多小时的过程中,雷达、白烨、阎晶明等评论家围绕着当下中国文学界内比较集中且存有很多争论的现象问题,各抒己见,自由畅谈。

中国文学将更加趋向民族性的书写。”甘肃省作协主席邵振国在简短的发言中,旗帜鲜明地表达了自己对“中国文学如何走出去”的理解与判断。来自陕西的著名评论家、《小说评论》主编李国平则直言,自从莫言获诺奖之后,在多种声音的国内文学界中,一个不乏的声音就是代表着中国文学的强盛。“莫言的获奖,对于国内的文学繁荣和国际的文化传播具有重要的意义。但越是这个时候,越需要冷静。”为此,李国平还以著名哲学家李泽厚先生的“中国文学对世界发生影响,还得一百年”的观点,指出现在呈现出一定“热度”的中国文学对外传播译介的方式与现象,其实折射出的是文学独立价值的缺失。

著名评论家、当代文学研究会会长白烨认为文化自信不是很简单的,它包含着文化的自我认知、自我反省和自我更新。所谓中国经验,仅从莫言获奖来看,莫言就是一个以西方人可以接受的方式表达了中国经验的中国作家的典范。所以,一个好的作家,文化自信和中国经验这两者是自然而然地体现在写作中的。

著名评论家、鲁迅文学奖获得者、中国小说学会会长雷达先生一张口,就表现出了无比的“自信”。他直言前两天出席北师大举行的一个文学研讨会,在面对研讨会主题——“中国文学如何走向世界”时,他当即针锋相对地提出“中国文学已经走进了世界”的个人看法。此次,在西北之地兰州,面对同一类的话题——“中国文学如何走出去”,雷达再一次重申了他自己的这一观点。雷达表示,有这样的认识,不仅仅是因为莫言得诺奖。而通过莫言获奖,给了他自己一个启发——一个重新发现文学的启示。雷达说,就像上午刘震云所说的,在中国至少有10个像莫言这样的作家,当然,莫言是其中最突出的一个。而不少读者在看了莫言的作品之后,由此扩展开来,又发现了一批与莫言水平相近的一线作家,他们短期内虽不可能得诺奖了,但他们的作品也大有看头。这应该就是重新发现文学。因为在这个全民娱乐的多媒体时代,高涨的是大众消费文化,像微博热等等,这当然并不奇,但需要注意的是,这也是一个“浅阅读时代”,真正肯坐下来静心读文学的人自然不会太多,人们没有时间去面对那些文字灵魂。

在谈到听说在莫言获奖的当天,据说他的书被抢购一空,还有之前就有很多人为莫言是否能获奖猜测打赌等等现状时,雷达认为我们把诺奖看得太重了。他认为诺奖就是我们身边的事,不是很远的,中国文学距离世界文学也不是很遥远的。怎样去理解莫言的作品,雷达实际上传达了他对“中国文学如何走出去”的认识。他认为应该从文学的创新性、颠覆性以及世界语境下的民族化等方面来认识莫言的作品,也正是因为他的作品呈现出的独创性以及中国精神等,是其获诺奖的真正原因所在。

对于当下的文化现象,雷达笑言:“莫言在获得诺贝尔文学大奖前,一个月卖不出去几本书,获奖后爆红,书卖到脱销。”大众对文学需要平心静气,许多人说自己上网、看微博、看电影、看电视,就不需要再读书,这是错误的,不能以微博代替文学,也不能以影像代替文学,文学是对一个时代的思考。贾平凹和刘震云两位作家,都是能够并且努力解读这个时代的作家,作家需要解读时代。雷达评价刘震云说,他是农民的孩子,从来不高高在上,而是站在普通人的角度看大众的生活,写出了《一地鸡毛》、《手机》、《我是潘金莲》等作品。他开玩笑说:“在乘坐飞机、火车时,刘震云经常被大家认出来,要求签名、合影,从刚刚大家的尖叫声中,也可以看出来,刘震云的脸比贾平凹‘出名’。”

就“中国文学如何走出去”,《文艺报》总编阎晶明表示,文学没有一个走向世界的问题,而只有一个被世界认同、认可的问题。他说,莫言也不是一个刻意走向世界的作家,他是在充分表达了自己的中国经验而被世界所认可的作家。如果一个作家刻意走向世界,试想一下,在一个以国内其所具有的文学意义为最大参考的国际尺度面前,这样的作家他到底能走多远?所以,具体到一个文学家,其实文化自信是非常小的东西,它就应该是你相信、你所坚持的,而这个坚持是在更广大的时间里不被认可的。而所谓的中国经验,在他看来就是日常经验。更多的时候,我们却往往是抛弃了日常经验,表达别人的经验,实际上我们抛弃的东西却是最质感的东西,表达他人的经验,无异于是一种利益的谋求。所以,用一个比喻来说文化自信,它不是拽着头发想飞的事,而是个落地的过程。

阎晶明直言,现在谈论中国经验或文学自信等这些文坛热点问题,往往太着急了,其实应该回头看看。向“五四时期”以来的现代文学以及更早的千年前的古典文学看看,比如,现代文学史上我们就有伟大的传统,典型的就是鲁迅的传统。在他看来,鲁迅的现代性是最充分、最彻底和最自信的,只是今天我们缺失了对这样的传统的秉承。

“文学没有被边缘化!”这是甘肃诗人高凯的“文学自信”,也是他对什么是文学自信的认识。高凯说此次这个文化名人进校园活动很有意义,这意义就是它显示的是“文学回到了自己的土壤上”,这也让他有了最为深刻的一个感触,那就是“文学并没有像很多人说的已经被边缘化了,文学一直就是这个时代潜在的巨大的洪流”。高凯表示文学创作是一种寂寞和隐忍的个体劳动,就像莫言,只有能忍耐住文学的寂寞并坚守住,才能创作出有影响的作品。与此同时,文学也是内心深处的净土,是很纯粹的东西,一个文学创作者的创作,只能忠实于内心的声音,而绝不是为了一个什么奖项去写作的。

什么是“中国经验”?甘肃作家叶舟认为,所谓写作中的“中国经验”就在你的脚下,你的日常遭际与心悸,你的生存、生活和生命,就是中国的一份子,是经验的切片与数据,它是一阕集体的合唱,而每一个作家和诗人的写作,只是其中的一个或缺与不可或缺的声部。如此,文化自信的草地才能花团锦簇,才能遍地芳草。

东莞文学艺术院院长、作家曾小春说:“作家的生活需要交流,珠三角地区和西北不同,若能深刻体察两种生活,则对表达中国经验很有作用。许多北方作家到南方体验生活后,都写出了很好的作品。东莞文学艺术院从2006年开始,已成功签约四届,为很多作家进行南北交流提供了可能。现在我们对西方经验已掌握得比较充分,但仍然需要打通,充分利用中国各省的文化资源,才能更好地发挥中国作家的自信。”

东莞文学艺术院副院长、批评家柳冬妩说:“前段时间我回到家乡,有种断肠之感,因为村庄在大面积消失,像马尔克斯的小说《百年孤独》。”他深刻地体会到,“打工文学”已成为中国经验的重要组成部分,而在国外,有很多优秀作品都是写工业生活的,如《南方与北方》、《艰难时世》等。他认为,我们中国的此时此刻,与美国一百多年前较为相似,贫穷与财富对立,繁华与糜烂共存,故而书写中国当下是重要的,尤其,“当所有的路都向城里去”时。

作家雪漠说:“我的写作在信仰和文学之间纠结了二十多年。当我定居广东东莞后,发现了很多以往没有看到的新东西。最近我在甘肃南部的草原上行走,看了很多疼痛,我要书写这些疼痛。”

作家丁燕说:“当我站在东莞的祠堂中时,产生了想寻根的念头。我是一个听着甘谷话长大,习惯吃浆水面,但却尚未到达天水地区甘谷县我父母家乡的新疆人,当我迁徙到南方后,我感觉我对自己的个体生命密码尚不了解,需要重新回到源头去寻找。寻找到了自己,就是寻找到了中国经验。”

名家汇聚西北师大

会议在体育馆举行,有两千学子参加,气氛极为热烈

雷达先生步入会场(前排中)

著名作家贾平凹和刘震云做了精彩发言

著名评论家雷达先生发言

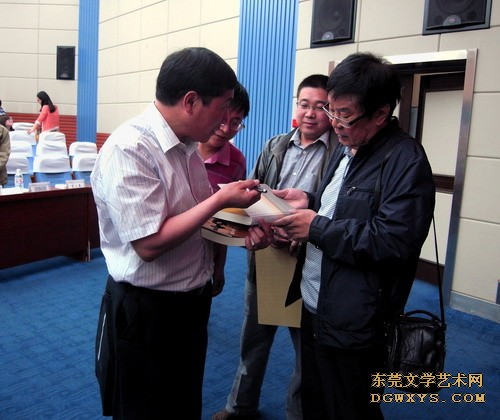

雷达先生为读者签名

学生们纷纷找著名作家贾平凹签名

与会代表准备合影(从左至右:阎晶明、贾平凹、雷达、李敬泽)

东莞樟木头“中国作家第一村”村长雷达和村民们相会兰州