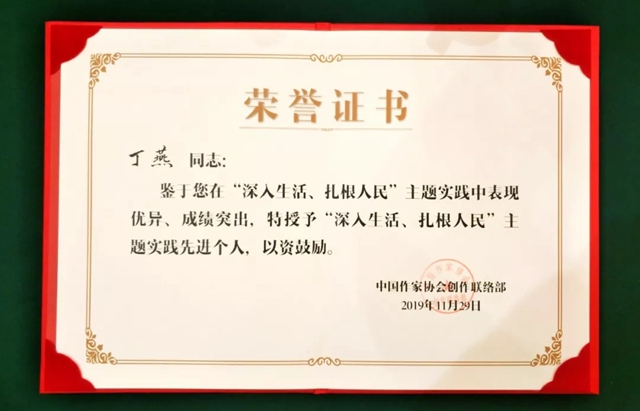

11月29日,中国作协“深扎”主题实践经验交流暨创联工作会议在绵阳召开。中国作协书记处书记邱华栋在会上做了讲话,中国作家协会创联部主任彭学明做了“到人民中去,到作家中去,到文学的现场中去,开创文学‘深扎’主题实践和创联工作新局面”的主题报告。广东东莞作家丁燕荣获“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人。

会议现场

颁奖现场

为创作报告文学《彭湃之母》,丁燕于2019年9月到达广东省汕尾市海丰县,深入此地进行蹲点采访。在深扎期间,丁燕深入采访了与澎湃及其母亲有关的纪念馆和故居,其中包括红宫红场纪念馆、陈炯明都督府、彭氏祠堂、彭湃故居、彭湃母亲周凤的故居、曾参加过海陆丰农民运动的丘东平的故居、出生海丰县的音乐家马思聪的故居;同时,还拜访了位于公平镇八十八岁的老作家央柳,向他了解关于《革命母亲周凤少年时》一书的创作过程。丁燕还参观了附城镇新山村的精准扶贫,以及联安镇、莲花镇南垭村、鲘门镇百安村的乡村建设。通过这些实地考察,丁燕对海丰县的地理、历史和人文情况有了基本的了解和掌握。

深扎期间,丁燕拜访海丰本地老作家央柳

在深扎期间,丁燕集中阅读了有关澎湃及其母亲的各种书籍,其中包括四个版本的《彭湃传》、按时间汇编的《彭湃文集》以及《为理想奋斗的澎湃一家》《革命母亲周凤少年时》《少年钟敬文》《丘东平文集》《印象海丰》《钟敬文笔下的海丰》《海丰历史文化丛书》等相关书籍;还观看了白字戏《澎湃之母》、电视剧《彭湃》。在阅读和看剧的同时,丁燕做了大量的笔记,不仅梳理了彭湃的革命历程,还了解了澎湃之所以能成长为革命者的内在原因,以及彭湃母亲这样深明大义的女性出现在海丰的理由。

深扎期间,丁燕精读了《澎湃文集》等一系列书籍

在深扎期间,丁燕本着学习和交流的态度,努力与本地作家建立起亲密联系,时常和本地作家交流,积极参加当地的各类文学活动。在对海丰有了一个感性和理性认识的基础上,她还创作了一篇一万两千多字的散文《红海丰,蓝海丰》。

通过“深扎”生活,让丁燕有了一个最深切的体会——作家一定要走向大地。事实上,作家创作出的作品,就像一棵长在地面的树,如果这棵树要想长得高长得茂密,就必须要有地面之下强大的根系支撑。她说:“要了解海丰,便不能只是把它当成地图上的一个小点来看待,而要让自己深入其中,了解这座城市的纬度和经度、温度和湿度、气度和风度,了解它傍晚大排档的烟火,了解它凌晨出海的渔船,了解它小巷中隅隅而行的老人,了解它背着书包唱童谣的孩子。只有把这座城市当成自己的故乡,把这里的人民当成自己的兄弟姐妹,我才能写出真正鲜活而生动的文学作品。

【作家简介】

丁燕,女,诗人、作家。上世纪七十年代生于新疆哈密,八十年代开始发表作品,2010年移居广东东莞。出版有纪实作品《工厂女孩》《工厂男孩》《低天空:珠三角女工的痛与爱》《阳光洒满上学路》,长篇小说《工厂爱情》《木兰》,散文集《双重生活》《沙孜湖》《和生命约会40周》《第一个365天》《王洛宾音乐地图》《饥饿是一块飞翔的石头》,诗集《午夜葡萄园》《母亲书》,诗论集《我的自由写作》等。作品曾获得鲁迅文学奖提名奖、《亚洲周刊》年度十大华文非虚构、新浪年度“中国十大好书”、文津图书奖、徐迟报告文学奖大奖、百花文学奖散文奖、《中国作家》“鄂尔多斯”文学奖、广东省鲁迅文学艺术奖、广东省“九江龙”散文奖金奖等多种国内外奖项。为中国当代“70后”代表作家之一。

- END -

文 | 雪芳

图 | 丁燕

编辑 | 市文联网络文艺中心