中国国家博物馆原副馆长陈履生在其著作《博物馆之美》中说:“博物馆是一个文明的会客厅,是一个城市的思想和大脑,是一个博物馆爱好者念兹在兹的器物碰撞历史的回响。

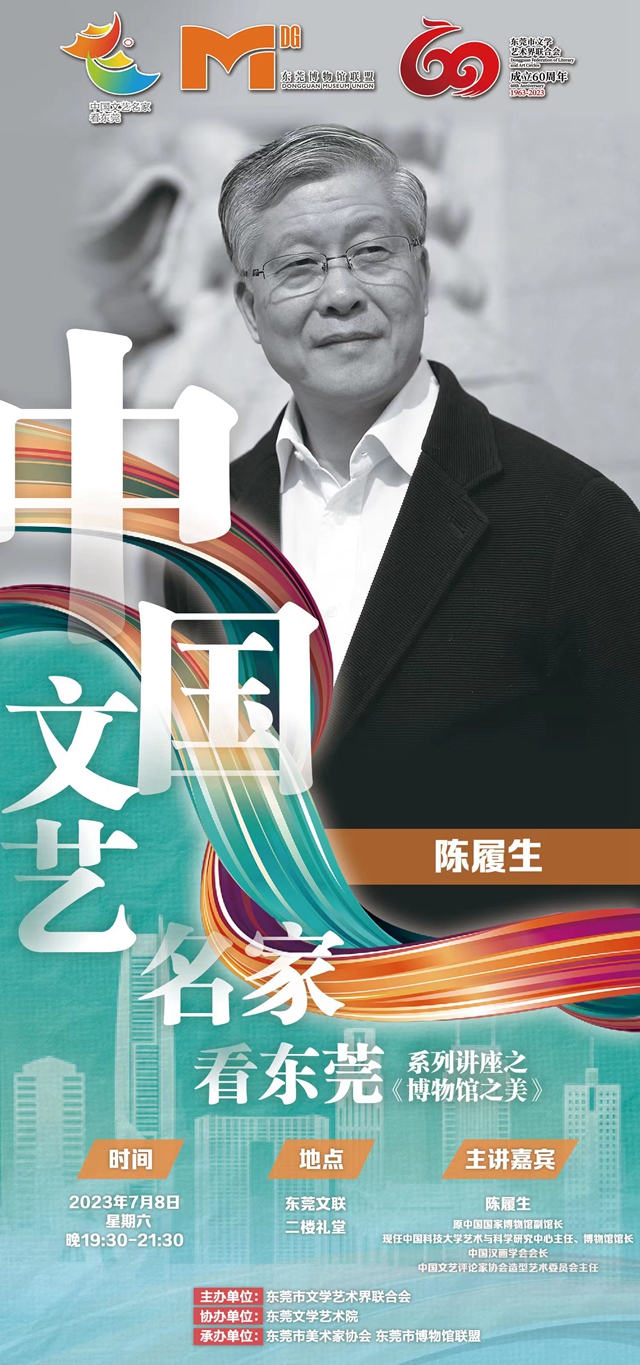

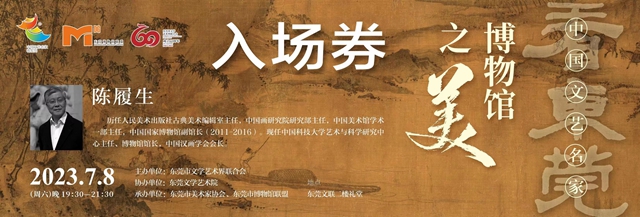

东莞拥有博物馆53家,被称为“博物馆之城”,7月8日(周六)19:30-21:30,陈履生做客东莞以《博物馆之美》为主题,在东莞文联二楼礼堂现场与广大文艺工作者对话交流,一起探寻博物馆之美。

博物馆之美,究竟美在何处?我们为什么要去博物馆?7月8日的讲座讲给我们带来哪些思考和感悟?近日,陈履生接受了本报记者专访。

博物馆之美既能看到,也是对于美的一种期待

陈履生1985年毕业于南京艺术学院,他的职业生涯与博物馆密不可分,在30多年里寻访了全球数百家博物馆,思考博物馆的收藏之美、展览之道、运营之伤、建筑光影、与人的关系……《博物馆之美》是他记录的思想火星儿、灵感点滴,是漫漫求索的“理想中的博物馆”。

陈履生认为,博物馆和所在国家与所在城市之间的关系是特别的,其重要性在今天已经呈现在公众面前,从国家到地方对于博物馆的高度重视,也已经表明。因此,各地竞相建造属于自己的国家级和省市级的博物馆,而这些博物馆也日益发挥着公共文化服务的职能,在国家和城市之间发挥着重要的作用。博物馆的专业属性决定了它在文化发展中的重要性,它对于传承和弘扬文化,对于推动全社会的美育有着重要的作用和影响。

博物馆之美表现在很多方面。当我们进入到博物馆之中,可以看到方方面面所呈现出来的博物馆之美,显现出了它不同于一般的公共建筑和公共文化服务设施的特色。它用美的多样性构造了像天堂一般的无比美妙。当然这是我们理想中的博物馆,并不代表人们所见到的所有博物馆都能反映出这样一种特点。

所以,“博物馆之美”一方面是基于所见到的那些一流博物馆所呈现出来的美的多样性、丰富性以及独特性;另一方面是我们所看到的还有一些不尽人意的博物馆。对于这些目前还不尽人意的博物馆,人们对于他的期待是在美的要求中,希望能得到美的提升。当然,博物馆正如人群那样,不同的文化层次,不同的专业追求,以及不同的价值观等等,都会呈现出不同的状态。人们很难要求博物馆都能像天堂那样表现出无比美好的样子,可是,人们不能忘却对于美的期许。这就是博物馆发展过程中的参差不齐。在这样一种参差不齐的表现中,不能因为这样的参差不齐而对博物馆失去信心,相反,还是希望更多的博物馆能向美向善,做好为公众服务的各方面工作,在各个方面表现出它的独特的专业诉求,以及与公众之间的关系问题。只有这样才能激发更多的公众走进博物馆,而不仅是一次两次,这是一种不断走进博物馆内在动力,是成为国家文化骄傲的文化自觉。

“公众对于博物馆的文化依赖是所渴求的博物馆的杰出表现,这是基于公众对于公共文化服务的需求,也是人们理想中的博物馆的那样一种状态,是在人们心中驻留的美好的形象。”陈履生表示,博物馆之美既是现实能够看到的,也是我们对于美的一种期待。在我们的社会生活中,我们既能看到很多像天堂一样的博物馆之美,同时,也要有充分的信心和耐心去看到博物馆事业的发展和提高。只有这样,博物馆事业才有可能在一个历史的发展过程中,显现出一种常态化的进步与发展。

如果博物馆仅是普通存在,“博物馆之城”好比“饭馆之城”

“在中国博物馆事业的发展中,近20年来的长足之进,让人们看到了很多城市都显现出了一派生机,东莞是其中之一。”陈履生介绍,东莞现在拥有53家博物馆,其中既有国有的,也有私营的,其规模也是有大有小。在这样一个综合的博物馆业态中,从总体上来看博物馆数量的增加,基本上可以说明从市政府到各个区政府对博物馆都是非常的重视。

“然而,我们要看到其中的不足。”陈履生同时强调,在博物馆事业的发展中,看到其中的不足可能比看到成绩更为重要,否则,夜郎自大,就会驻足不前。客观来说,中国的博物馆发展水平还是处于世界的中下等水平,虽然,整体上看是数量增加了,大型的场馆也增多了,可是,我们的藏品数量和质量、管理水平、公众服务的能力以及公众参与的程度都远远不够。在这样一个处于矛盾状态的发展过程中,很多城市都提出了一个“博物馆之城”的概念,这是基于所在城市博物馆数量的增加而由衷生发的一种自豪感。

但是,陈履生希望谨慎去谈“博物馆之城”。他指出,客观来说,我们走到东莞,从社会到各个人群之间,对于博物馆的关注度都难以显现出“博物馆之城”的这样一种状态。而我们确确实实看到世界上有一些城市所展现出的“博物馆城”的影响力。“博物馆之城”的魅力和影响,正在于博物馆的强大。在一座城市中,如果没有一个很强大的博物馆来主导这座城市的文化发展的方向,就很难通过一定的数量来说明博物馆在这座城市中的影响力,而这种影响力也不是区域的,像东莞还有在大湾区的影响力,还有在国际上的影响力。

“尽管东莞博物馆在建造新馆,而其他的场馆也在建设或改造之中,包括石龙镇所建造的中国举重博物馆,都显现出了东莞在社会发展中对于博物馆的重视。而这可能远远不够,可能离‘博物馆之城’还有相当的距离。因为我们不仅要有数量,还要有质量,还要有影响力,还需要看到公众的参与程度。”陈履生表示,如果在这座城市中,博物馆有很大的数量,但是,门口罗雀,或者公众参与的程度不高,公众的积极性疲弱,或者人们看到的是一种同质化的博物馆发展的实际水平,那么,就很难看到一个强大的城市博物馆对于城市发展的影响力。

因此,冷静来看博物馆,还处于初级阶段的发展过程中,像东莞这样的城市博物馆的发展,也就是30年左右的时间,那怎么能够显现出博物馆的社会影响力?对此,陈履生认为,这是可以能够看得到的,也是可以做出基本评估的。“我还是希望我们要有充分的耐心来发展和壮大属于这座城市的博物馆。目前,在体制、管理、专业、资金等很多方面都显现出不足,而这个不足在一定程度上会影响和制约博物馆事业的发展。我们不能仅看到有一些比较大体量的博物馆(地标)的产生,也不能仅看到有一定数量的博物馆集群在这座城市之间的存在,这仅仅是一个问题的一个方面。”陈履生表示,人们考量“博物馆之城”,重要的是看博物馆在这座城市中的影响力。如果不具有影响力,或者仅仅是一种普通存在的话,那么,这种“博物馆之城”实际上是不成立的,正好像城市中有很多饭馆,但不能称为“饭馆之城”,因为很多城市都有很多的饭馆。

博物馆健康成长,要满足市民精神需求

在一个发展过程中,博物馆事业的进步与发展表现出了博物馆与公众之间的距离在拉近,可是,拉近到什么程度?是否成为社会和公众对于博物馆的依赖,或者成为饭余茶后谈论的话题,或者成为举家前往的一个目的地,或者成为时尚打卡的一个网红点。

陈履生认为,当代社会的丰富性实际上对博物馆提出了一个很高的要求,这就需要既不能用传统的方式来对待博物馆,也不能用网红的心态来要求博物馆,在当代中国,博物馆能在社会的发展中平稳发展,逐渐的累积公众的对于博物馆依赖,让博物馆健康的成长,让东莞的民众在闲暇的时候能想到博物馆的存在,能不断走进博物馆,其中的关键是有没有这一博物馆需求。

当然,事物往往都有两个方面。博物馆如何做好公共服务,这是建立一个强大的“博物馆之城”的首要。博物馆的公共服务不是端茶递水,而是专业表现。如果博物馆的表现不够专业,没有丰富的藏品,也没有多样的展览,更没有观众参与的项目,如此等等,观众就不可能经常走进博物馆,也就难以形成对于博物馆的依赖。“因此,在如今这样一个新时代的发展过程中,博物馆如何做好专业内的有关方面的工作,让人们看到博物馆的生机,让人们看到博物馆在利用自己的藏品所构造的不同展览,看到博物馆与其他地区的博物馆建立起常态化的交流,让公众不出东莞就能看到世界其他国家博物馆的藏品,看到中国其他博物馆的精彩展览,这样一种多样的业态是需要长时间的累积过程。”陈履生认为。

当然社会的重视,尤其是政府部门的重视,是支持博物馆事业发展的重要基础。因为在博物馆普遍缺少资金的状况下,很多的专业工作都需要专项资金来支持,然而,资金的不足在一定程度上会限制它的发展。这也要求博物馆的管理人员在这样一种矛盾之中寻找它的平衡点,让有限的资金做更多的事情。或者发挥专业人员的能动性,策划出更多的好的展览,但投入不大;或者建立起馆际之间的文化交流,让有限的资源能够充分的利用。比如像东莞不同区的博物馆,是否可以建立在不同区之间的一个展览交流的机制,或者在东莞和深圳、东莞和广州、东莞和港澳、东莞和其他城市之间建立起常态的展览交换机制,使观众能够看到博物馆鲜活的专业内容和丰富的多样性展览,更重要的是让公众能够看到这样一种专业的精神,我想这是在东莞博物馆事业发展中需要去研究和面对的一些重要问题。

期许在博物馆,看到博物馆之美与我们之间的关系

7月8日(周六)19:30-21:30,陈履生受东莞市文学艺术界联合会的邀请,在东莞文联二楼礼堂以《博物馆之美》为主题的讲座,是他在去过世界上370多家博物馆的历程中提炼出来的一些内容。

陈履生说,对于“博物馆之美”的很多方面,其中可能有相当一部分是我们的公众并没有去过的博物馆,或者可以说是听都没听说过的一些博物馆,其中有一些小众的博物馆。他希望能把世界博物馆的多样性以及世界博物馆在专业方面的不同内容,介绍给公众,让公众了解博物馆,然后,回头来反观自己身边的博物馆以及公共文化服务事业。他也希望通过这个讲座提高公众的审美水平,并提高公众的眼界,让大家知道世界上有如此多样的博物馆,让大家看到世界上有很多的博物馆确实是像天堂的样子显现出无比的美好。他也希望让公众知道世界博物馆发展过程中依靠专业所累积起来的在公众中的影响力,而这种影响力并非一朝一夕,是通过数百年历史发展的沉淀所形成的专业传统,这就是我们看到很多著名的博物馆在一座城市中显现出的影响力。

正好像东莞的可园,虽然如今在很多地方都可以见到比可园更大的园林,可是,在东莞,可园在人们心中的影响力是不二的。因为可园和相关的历史、文化有着紧密的关联,而这种历史、文化是经过沉淀的,是有包浆的,是几代人对于先贤的一种尊敬。所以,去可园去游览就不同于去一般的园林,也不同于去一般的公园。到了这里你会想到创建人张敬修,想到居巢、居廉,想到金石书画、琴棋诗赋以及他们所创造的没骨法、撞水撞粉法;会想到很多先贤曾经在这里雅集和游览,他们曾经在这里留下脚印,而他们的每一步脚印都和中国近现代历史的发展紧密的关联。“因此,这也就是我们所期许的博物馆发展,也就是所看到的博物馆之美与我们之间的关系问题。”陈履生说。

资料来源 | 东莞日报全媒体记者刘召

一审 | 许小文

二审 | 刘定富

三审 | 叶新源