他,钟情于用文字记录

桥头的风土人情和自然之美,

他,擅长于用故事讲述

桥头的地方文化和时代变迁。

他,把大半辈子的精力都倾注于笔下,

创作了大量文学作品,

为发掘培养本土作家,

他不遗余力,积极奔走,

牵头举办各种文学比赛

……

在许多人眼中,

莫树材这位本土“老作家”

是桥头文学当之无愧的“领路人”。

2023年9月18日凌晨,著名作家莫树材因病逝世,享年86岁。

莫树材,笔名江枫、乔文,东莞市桥头镇石水口村人,中共党员,东莞市作家协会原副主席、广东省作家协会会员、桥头镇文联原副主席、桥头作协创会主席、桥头作协终身名誉主席、桥头作协原会长、广东省小小说学会原名誉副会长、东莞市小小说学会会长、著名作家。1960年开始写作,曾在人民日报、南方日报、羊城晚报、广州日报、《时代文学》等报刊发表200多万字。作品《红马甲,黑马甲》入选广东改革开放40年40篇最具影响力小小说。出版个人专著《桥头风物志》《蓝带传真》《骤雨中的阳光》等10部,主编文学作品选10本。曾荣获首届东莞荷花文学奖“突出贡献奖”(2007年)、东莞市建国60周年文学艺术奖“杰出贡献奖”(2009年)、广东省小小说事业推动奖(2016年)、第四届扬辉小小说奖特别奖(2022年)、第九届东莞荷花文学奖(2023年)等奖项。入选《见证春天—东莞改革开放四十年四十人》(2019年),东莞市文联六十周年德艺双馨人物(2023年)。

01

笔耕不辍 热爱成了数十年的坚守

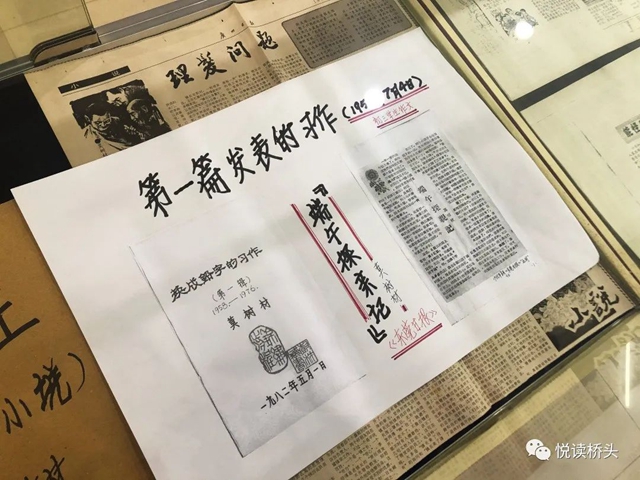

深受父亲的影响,莫树材从小热爱写作,并于1958年7月,在东莞日报刊登文章《端午探亲记》,这是他第一篇正式发表的习作。

莫树材把刊登自己第一篇作品的剪报完好保存,现在的复印版被放在莫树材文学资料馆内。这段经历让写作的种子在莫树材的生命里生根,并且在打工的过程中迅猛成长。

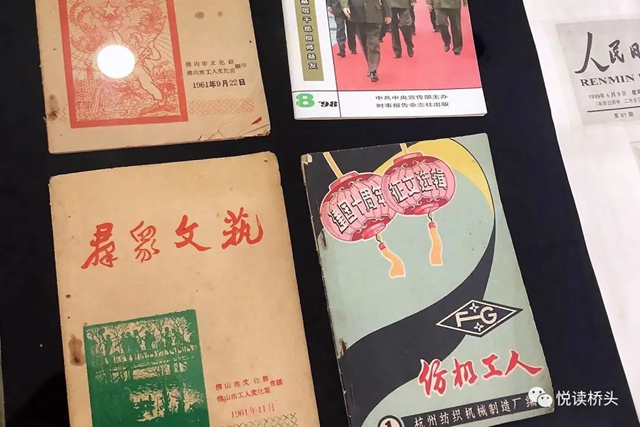

毕业后,莫树材在佛山的纺织厂、杭州的机械厂都曾工作过。在杭州的四年,他开车床、做钳工,在成长为工厂“多面手”的同时,没有忘记写作的初心,他写的文章,被印在了杭州纺织机械制造厂国庆十周年的特刊里,而这本小册子也被很好地保存下来,被展示在桥头图书馆内莫树材文学资料馆的玻璃柜内。

著名评论家杨晓敏先生评价他的作品“题材涉猎宽泛,洞悉人间情义”,莫树材却谦虚地表示,这是因为“写的人物都比较小,所以比较‘接地气’”。比如,他的小小说《骤雨中的阳光》,写的是他当初在佛山当学徒时因为躲雨而偶遇一名女兵的情景,女兵阳光、正气的形象也因此在多年后重新通过材叔的文字得以展现。后来,这篇文章在《时代文学》发表。

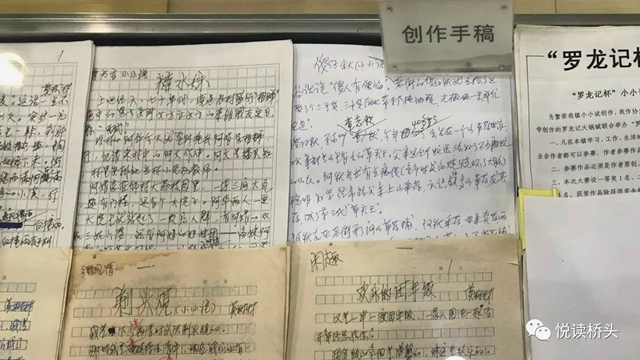

数十年笔耕不辍,材叔在创作的道路上一往无前。2000年4月,莫树材突发中风,“出院的时候,手还是只能握拳,手指都伸展不开。”这时,莫树材担心的是,万一再也握不了笔,没办法写作怎么办?所幸,材叔身体慢慢恢复,怀着感恩的心情,住院期间,材叔还在病床上写出《傻仔秋》。

02

不遗余力 推动文学事业发展

材叔曾说:“我的任务就两个,一个是继续发挥自己的余热,能够想到的话就写,第二个就是着重培养新人。”

材叔在退休后仍一直在琢磨桥头在文学上的优势和劣势,希望能找出一条适合的文学发展道路。

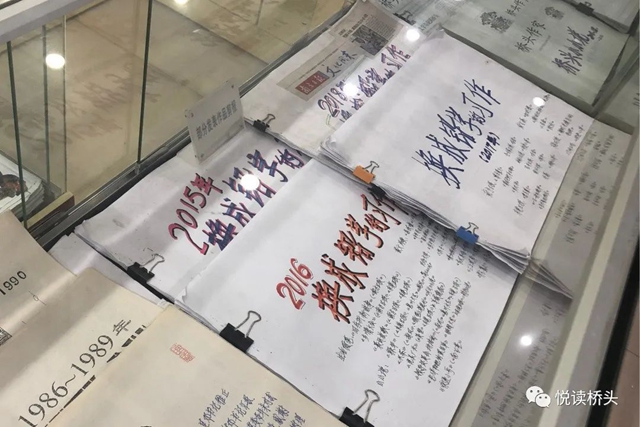

为了桥头小小说的发展和扶持新作家,在发展初期,经费紧张的时候,莫树材经常东奔西走,利用自己的人脉,为桥头文学评奖拉赞助。近年来,桥头主导并连续举办的文学大奖一直引领并激励着全市文学创作,东莞荷花文学奖、扬辉小小说奖、东莞市小小说创作大赛,一大批作家和作品从这里脱颖而出。与此同时,东莞小小说创作基地出版了作品集《桥头小小说100篇》《遇见》《远嫁》《飞翔的白鸽》《疼痛的夏天》等10多部著作,基地刊物《荷风》全国闻名。这些成就的背后,都缺少不了莫树材的努力。

2020年,华南首个作家个人资料馆——莫树材文学资料馆成立,馆里大部分资料和实物都是材叔毕生收集和捐献的。材叔希望更多的年青一代在看完这些资料之后,能从中鼓舞自己,积极投身到文学创作中,从而推动桥头文学、东莞文学的发展。正因为材叔在扶持文学后俊方面不遗余力,许多来自五湖四海、怀揣文学梦想的年轻人在其影响下走上写作道路。

他对东莞文学事业做出的极大贡献,让他先后获得东莞市荷花文学奖杰出贡献奖、东莞市文学艺术大奖杰出贡献奖等。

材叔曾说,自己本身只是一个初中学历的人,却因为喜欢写作,不断坚持,才拥有了现在的成绩。所以自己希望能激励更多人积极投身到文学创作中,从而推动东莞文学的发展。

斯人已逝,

音容不再,

但材叔对东莞文学、桥头文学的影响,

仍在继续

……

资料来源丨桥头镇融媒体中心

一审 | 许小文

二审 | 刘定富

三审 | 叶新源