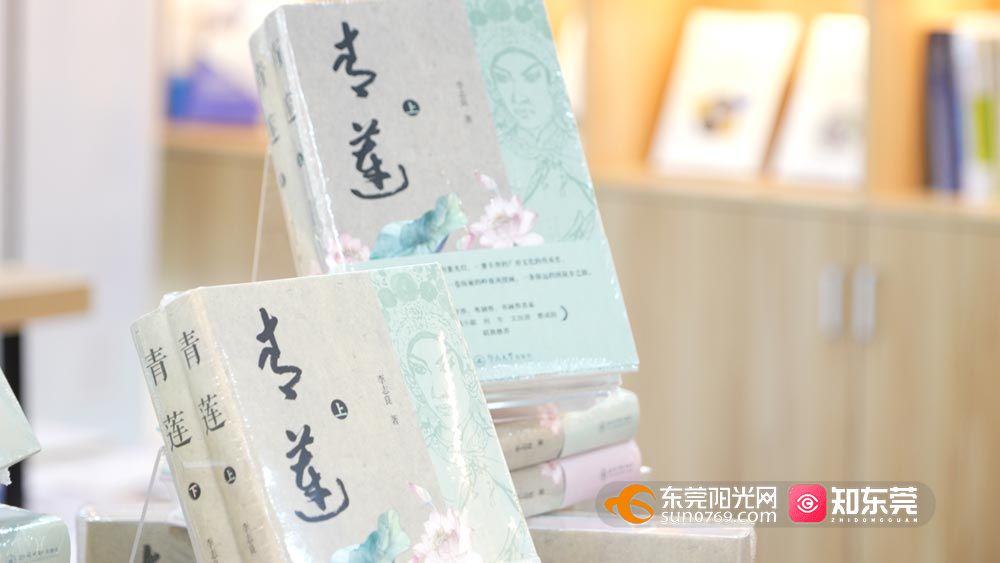

东莞文学艺术院重点签约扶持创作项目,由东莞广播电视台原总编辑、新闻高级编辑李志良创作的长篇小说《青莲》于今年四月由暨南大学出版社出版发行后,引起读者群、新闻界和评论界较大关注,已第二次印刷,被认为是一部选材独特、粤味浓厚、充满正气的原创优秀作品。为探索有东莞特色的长篇小说创作之路和新时期高校文艺出版的经验,11月18日,“长篇小说《青莲》研讨会”在广州举行。

各路文学大咖围绕长篇小说《青莲》展开讨论,作者李志良畅谈创作背后的故事,东莞市作家协会和暨南大学出版社进行签约。合作双方将各取所长、优势互补,就作品刊发、图书出版、宣传发行等深度合作,不定期召开会议,总结合作情况,交流创作计划实施经验,适时召开改稿会,有针对性地协助作者有效提升作品品质,创作出有时代温度、有东莞特色的精品力作。

《青莲》共七十三万字,分上下卷,创作历时五年。小说故事跨度八十余年,通过艺术再现粤西北青莲古镇一群普通民众对粤剧的执着和传承,表现作为广府文化精髓的粤剧的发展流变,突出粤剧八和理念的和合之美,反映社会各阶层弘扬民族文化从自发到自觉的过程。作者李志良以探秘的姿态深入人迹罕至的创作地带,劬劳精耕,发幽见著,用沉郁典雅的语言和势大力沉的文学想象,去探究中国传统文化赓续的内在逻辑与可行路径。小说在清远青莲古镇举行首发仪式后,先后在广州、东莞、清远等地举办了十多场作品分享会,并走进广东粤剧院、南国书香节(广州)现场和暨南大学等高校。

“《青莲》气势恢宏地呈现粤剧历史发展长河,并以此折射与之依存共生的中国现实社会的沧桑变化。它充溢着浓郁的岭南风韵,读者不知不觉沉湎于这雾气氤氲、翠竹掩映的粤北青绿山水画里。小说意境营造极具镜头感、画面感,可观其形、辨其色、嗅其香、品其味。这得益于作者逾三十年记者生涯洇染所形成的职业审美和价值取向。”广东省作协主席、暨南大学文学院教授蒋述卓说。

“作为东莞文学艺术院重点签约扶持创作项目,《青莲》以七十三万字的篇幅艺术地再现粤剧发展的盛衰过程,开创了文学创作的先河,拓展了乡土文学的深度。同奏一首曲,同唱一台戏,同饮一江水,同坐一条船,粤剧八和理念的精髓——和合之美正是当今社会所倡导的。《青莲》站在一个创作高度去探究中国传统文化赓续的内在逻辑与可行路径,这正是作品最有价值的地方。从某种意义上说,《青莲》的社会价值已超越了它的文本价值。”广东文艺评论家、东莞市作协主席胡磊说。

▲李志良

“作者李志良是东莞广播电视台原总编辑、暨南大学新闻与传播学院硕士研究生导师,出生于广东阳山青莲,对粤西北地区的风土人情十分熟悉,对笔下人物的生活环境和语言极为熟悉,对粤剧这一艺术品种亦作了深入的研究,所以小说立意较高,能够气势恢宏地呈现粤剧历史发展的长卷,并以此折射出中国现实社会的沧桑变化,使作品具有相当的深度和厚度。作者的文字功夫颇佳,沉郁典雅,形象有力,对话很注重口语表达,并常常间以俗话、谚语、歇后语,生动、贴切、诙谐,妙极。表现粤剧人生的长篇小说尚不多见,该书稿写得扎实厚重,有一种浩然正气。”广东省新闻出版局评审专家表示。

研讨会实录

主持人:《青莲》写的什么?

李志良:一盏生旦净末丑的聚光灯,一群具象的古镇众生相,一册广府文化的流变史,一卷绮丽的岭南风情画。

主持人:您为什么要创作《青莲》?

李志良:我小时在青莲戏棚地看越南黑白电影《回故乡之路》,情节和影像都忘了,片名却镌刻在脑海里。

自清宣统前后青莲戏棚地建起了一座古色古香的悬挂“乐韵青莲”匾额的古戏台后,青莲便因各路戏班接踵而至出现万人空巷的境况。尽管我仅在青莲不间断地生活了十六年,尽管在灯光阑珊、乐声杳沉下家乡因双亲皆故而变成故乡,尽管回故乡时频频遭遇客从何来询问的窘迫,但青莲戏棚地那令空山凝云的粤韵常在我耳际回响。

回故乡之路,蜿蜒而修远。

青莲戏棚地是我的灵魂私域,我生于斯,长于斯,歌于斯,泣于斯。钓青蛙、捉蜻蜓、炸牛屎、滋是非的少年郎如脱羁之驹,乏善可陈,小学临毕业前全班几乎全是“红小兵”时,班主任才从“清零”考虑让我光荣系上红领巾。十五六时浪荡子方收回“从街头打到街尾”的野性,以让粮仓值班民兵唤醒而研读至天明的劲头考上了大学。

在广东教育学院读汉言语文学本科时,我常眺望与珠江相隔的暨南大学,就读暨大新闻系做一名新闻记者是我的夙愿。数年后我经全国公开招考有幸进入东莞广播电台从事新闻采编工作,后来又如愿考入暨大新闻系研修新闻与传播理论。在生命的航船开始绕过盛年最后一个岬角时把视野投向从事了20余年的新闻与传播实践的理论探讨上,获得“广东新闻金梭奖”(广东新闻界最高奖)、“全国百优广播电视理论人才”(全国广电理论界最高奖)等称号,获取新闻高级编辑职称,出版38万字的论文和新闻作品集《行思》,34万字的传媒理论专著《势:中国城市广电的哲学观照》获第十届全国广播影视学术著作评选二等奖(一等奖空缺)。此后,将行思的目光转向故乡大地上。

然而,回故乡之路岔道盘桓且雾瘴氤氲,我于仓猝间竟一时摸不清道路入口,而忽地潮起的“近乡情更怯”的惶惑更令我踯躅不敢前行。归去来兮,田园将芜,胡不归?故乡此时物是人非,打开它沉重之门的关钥已锈蚀折断。

人类正面临着世界性的共同课题,即城市化背景下的人流物流资金流信息流等社会资源的调配失衡和严重倾斜,令乡村小镇成了牺牲品,空心化、老龄化、边缘化的景象触目惊心,即便是昔日有“小佛山”之誉的青莲古镇也不能幸免:青莲水和连江不再千帆竞渡,枯水季节裸露在西风里的屙屎洲上的茅草在残阳如血的暮光中哽咽;生粉厂一天四次的报时汽笛(当地人称“拉啤”)已被大风磅①(当地山名)吹来的北风席卷至寂寥的天际,那矗立云端的形影相吊的烟囱与戏棚地空坪上倒伏的古黄檀遥相慰藉;大街小巷难以听到纯正的广州话,原籍珠三角的人家大多回迁归去。纵使在低矮的木砖房间冒出了一些新楼房,但大多空空荡荡,只有老孺妇幼孤守,年轻人大多外出务工去了。

我走进观音街一间烟雾缭绕的狭窄小屋,一群上了年纪的男女喧哗着围坐在昏暗的灯光下赌扑克牌,那个身披棉袄叼着烟头的男人边下赌注,边用令人怖栗的贼眼盯住我,让我忽地想起电影《林海雪原》里的匪首座山雕。老人们蹲在大江墟十字路口的电线杆下晒冬阳,我问起那个脸上有麻点的外号叫阉鸡六的粮仓值班民兵的下落——我常让他夜间敲响我的窗户将我唤醒,然后随他来到摆着一个大火炉的灯火通明的粮所办公室研读到天亮。一个脚踏旧式缝纫机为路人缝缝补补挣几个钱的老妪,抚着抵住她肋间取暖的大黄猫的颈项喟叹:“他呀,前些年喝农药死啦......”

这一刻,我变得沉郁起来,记忆中的故乡似乎在瞬间坍塌了。作为一名有道德良知和三十余年主流媒体历练的新闻记者,我不会对眼前的社会现象熟视无睹,而作为一名有社会情怀的文学创作者,我也不会背离“源于生活,高于生活”的书写准则。于是,我试图将新闻和文学揉合起来并选取一个契合点,去修复和重塑故乡的模样,去唤醒对往事几近忘却的人们的温馨记忆,去寻找一条充满正能量的回故乡之路。

独坐于幽篁夹岸的青莲水堤堰上,孤行于稻浪翻涌的码子塘阡陌间,徘徊于混杂了酸萝卜、豆豉、香粉和煤渣等气味的静巷里,攀爬于山岭戏迷夜间举着火把大步奔往青莲时远看像一条首尾不现的火龙的观音山石径中,徜徉于昔日人头拥簇粤韵悠扬的戏棚地古黄檀的树荫下,且听风吟,且见鸟飞,且惜晨昏。《青莲》是写弱不禁风的小姐的香汗呢,还是写蠢笨如牛的工人的臭汗呢,抑或写能折射故乡历史文化底蕴的黑格尔所言的“这一个”呢?我边行边思,边破边立,边否定边肯定。

一天,一个一辈子住在青莲戏棚地的容貌安详的老妪坐在矮凳翘着她的三寸金莲,说起过年看大戏的日子顿即欢颜绽放:“以前青莲可热闹啦,逢年过节都有戏班来,他们都住在我家楼上。有一次,我同你妈惠屏在戏棚地辑狗窿(从门缝往里窥看),突然哗啦啦落起大雨,两人身都淋湿晒啊。”此时,我脑海里便蓦地幻化出母亲搁下毛笔念起粤剧《胡不归》的白榄“我心又喜心又慌”的情景,而暮霭沉沉的回故乡之路也于瞬间变得长烟一空豁然开朗:扯住融百戏菁华于一炉的粤剧的绳子,卷起将青莲百年间那五彩缤纷的人事物景连缀起来的珠帘。笼天地于形内,挫万物于笔端。

谨以此书献给毕生劬劳的父亲母亲,献给逾百年间浸润粤剧春雨的生我、育我的那片土地。

主持人:小说为什么选择粤剧作为贯穿始终的主线索?

李志良:得天独厚的水道交通让上世纪八十年代前的青莲与广府地区紧密勾连,兵慌马乱时到处避难的珠三角人纷纷把目光投向这个繁华而安宁的粤北水乡。标准的广州话成了青莲街人际交往的官话,而粤剧也就成了他们思乡恋家的情感甬道。随着三家粤剧社成立,青莲席裹在粤剧的狂澜中。清越的鼓钹声和悠扬的粤韵吟唱,伴随着蝉鸣蛙叫,此起彼伏一唱一和地在空气中传扬。在晨曦初露、炊烟缭绕的清早,在残阳西坠、百鸟归巢的傍晚,在星光闪烁、和风轻拂的夜晚,人们都时刻感受到粤剧的存在。无论走在接肩比踵人声鼎沸的中山路,或者走在帆影溢彩笛声充盈的青莲水两岸,抑或走在蜻蜓展翅莲花绽放的大江墟莲塘,令人神采飞扬血脉偾张的粤韵常于不经意间传来。谈粤剧,唱粤剧,品粤剧,成了青莲人茶余饭后的重要谈资和生活时尚。

如果说戏棚地是青莲的物质外壳和标志性的具象符号,那么粤剧就是覆裹在它身上的色彩斑驳的霓裳,就是依附在它躯体上不离不散的灵魂,就是每个青莲游子风乎舞雩咏而归的回故乡之路的指引。

主持人:小说在清远青莲古镇举行首发仪式后,先后在广州、东莞、清远等地举办了十多场作品分享会,并走进广东粤剧院、南国书香节(广州)现场和暨南大学等高校。光明日报、中国新闻网、湖南日报、南方日报、羊城晚报、深圳商报、广东广播电视台和东莞、清远的主流媒体予以报道。小说出版两个多月已告售馨,现已推出第二次印刷版。《青莲》引起读者和文学界关注,原因是什么?

李志良:窃以为,拙作《青莲》在特定时空、特定圈层中走俏,概有如下缘由:

从社会学上瞻顾,《青莲》描摹了每个生命体共同的灵魂栖所——故乡。谁都有故乡,绝大多数人的故乡都有一条大河。不管你对青莲是否知晓,当你审读《青莲》的细腻文字时,故乡那具象或模糊的影像就会在你的脑海里盘桓滥觞,而这正是人类共通的最深沉、最广博、最共情的情怀。故翻译家梁德深先生读后说:“我好像回了一趟青莲。”

从人学上考究,《青莲》注重人性的临摹和铺陈。靓少德的坚韧,何念祖的忠朴,温葱莲的善良,柳依依的倔强,赵笑媚的虚荣,都依从他们的内心,是个体成长历程和具体生活环境所框定、孕育的人性的自然流露。

从民俗学上窥探,《青莲》描绘了一幅绮艳醉人的岭南风情画。粵西北坚硬的岩石,葱绿的山水,淳朴的风俗,都给人留下极深印象。而大量生猛灵动的戏行话和广府俗语的自然嵌入,有如将读者带进广府人聚集的榕树下、水塘边和祠堂里。

从文学上观览,《青莲》开垦了一方人迹罕至的文学处女地。《青莲》如一座展品琳琅满目的粤剧博物馆,粤剧的流派种类、行当服饰、唱念做打等水乳交融般粘合于跌宕起伏的故事情节中,让外行人和外省人惊讶于粤剧的云诡波谲,惊讶于粤剧唱腔面谱的色彩斑斓,惊讶于粤剧融百艺于一身的开放兼容,惊讶于粤剧所蕴含的同坐一条船、同奏一首曲、同唱一台戏的和合之美。广府文化研究学者何车先生因之评曰:“史诗般再现粤剧时空流变,《青莲》开创了先河。”

难能可贵的是,《青莲》并没停留在粤剧知识的简单展示上,而是将人物的微观际遇和宏观命运,与广府生命个体的精神根脉勾连一起,发出振聋发聩的追问:如何对待与灵魂依归的粤剧?进而用沉郁典雅的语言和势大力沉的文学想象,去探究中国传统文化赓续的内在逻辑与可行路径。