作为中国制造业重镇的东莞,是中国改革开放的生动缩影。近年来,一批素人写作者在这里集中涌现,他们来自各行各业,从烧烤店店员、清洁工、菜市场农贸人员、石材厂工人、煤气工,到公务员、体育老师、企业主、证券工作者、IT工作者……遍及社会各个阶层、各个领域、各个行业。他们以独特的视角书写生活,表达情感,记录着时代的脉搏和变迁,形成了独具特色的素人写作群体。 素人写作群现象告诉我们,随着新媒体时代的到来,当技术的门槛降低,当文化资源充分共享,文艺创造不再是少数人的权利,更多的人加入进来,发出自己的声音,讲述自己的故事,以来自生活的文艺实践,掀起新大众文艺的浪潮。像东莞素人写作者这样的群体,正在成为新大众文艺的创作主体。 本期新视界考察东莞素人写作群现象,讲述素人写作者与文学的故事。从这些素人写作者的创作故事中,我们或许可以找到繁荣社会主义文艺的根本路径:从人民中来,到人民中去。

2013年10月21日,广东省东莞市长安镇一家鞋厂的打工者。改革开放以来,大批外来工来到东莞寻找梦想。 张村城 摄

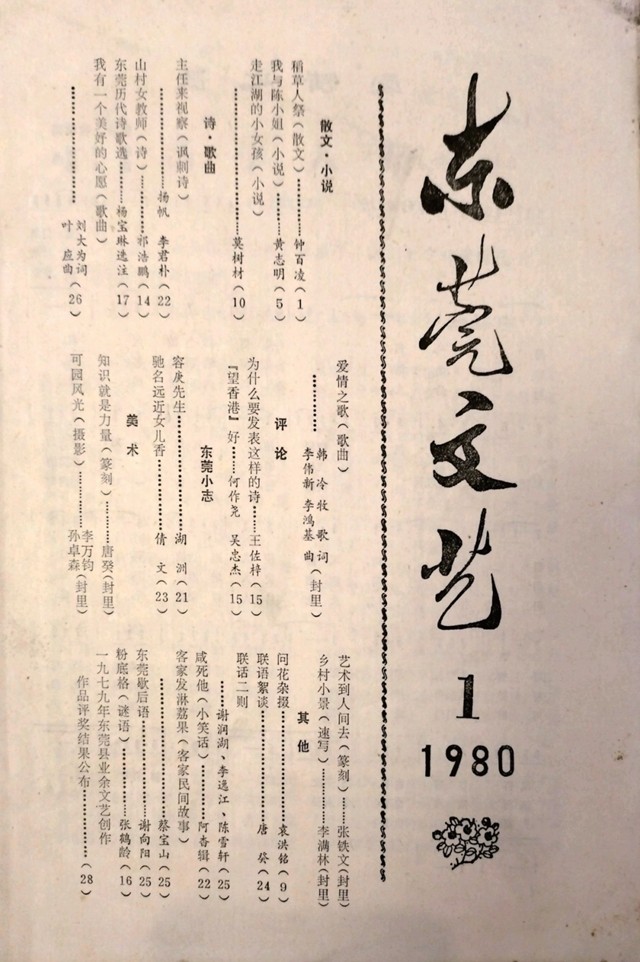

东莞的打工文学起步于20世纪80年代。1978年9月15日,东莞虎门的太平服装厂与港商合作创办的全国第一家“三来一补”企业——太平手袋厂获得国家工商总局颁发的牌照,这是东莞40余年城市化发展的起点,也是东莞打工文学的起点。工业规模的扩大,让一批爱好写作的一线工人扩大了观照生活的视野,他们开始有意识地记录生活和工作中的喜怒哀乐,他们的文学作品塑造了众多“打工者”形象。1980年第1期《东莞文艺》发表了黄志明的小说《我与陈小姐》,作品讲述香港商人在内地办厂的故事,很好地体现了文学作品中艺术与生活同步的特点。1981年第1期《东莞文艺》刊发周华驹的独幕话剧《望归亭上》,剧本塑造了海门镇毛织厂外资代理人、厂长、女工等人物形象。不同题材、体裁的文艺作品,都指向改革开放初期东莞这片热土上的社会变革。

1980年第1期《东莞文艺》发表了黄志明的小说《我与陈小姐》

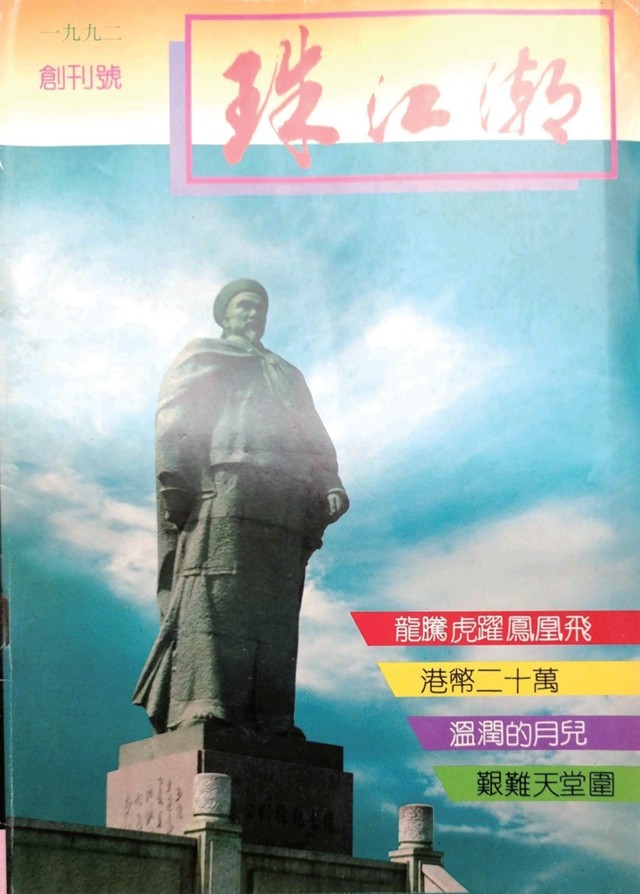

《珠江潮》创刊号

20世纪90年代,东莞打工文学进入发展壮大时期。四川隆昌县的葛方梅于1989年进入桥头镇中星电器厂打工,先后在省市报刊发表散文40多篇。笔名汪洋的汪雪英,1987年来到东莞打工,1991年开始创作,出版了多部诗集、非虚构文学作品。1992年,东莞市文联创办《珠江潮》杂志,设置“打工心声”栏目,成为众多写作者的发表园地。东莞市文联同时践行“请进来,走出去”的文艺举措。1994年11月,冯牧、莫言、陈建功、李国文等作家来到东莞,举办“中国名作家东莞笔会”,为东莞作家写作做大规模的写作指导。东莞市作协于同年11月18日成立。打工文学得以借力发展。1995年第5期《诗刊》刊登柳冬妩的组诗《我在广东打工》,方舟、庞清明等东莞诗人的打工诗歌也相继在《诗刊》发表,东莞初步形成打工诗人群体。

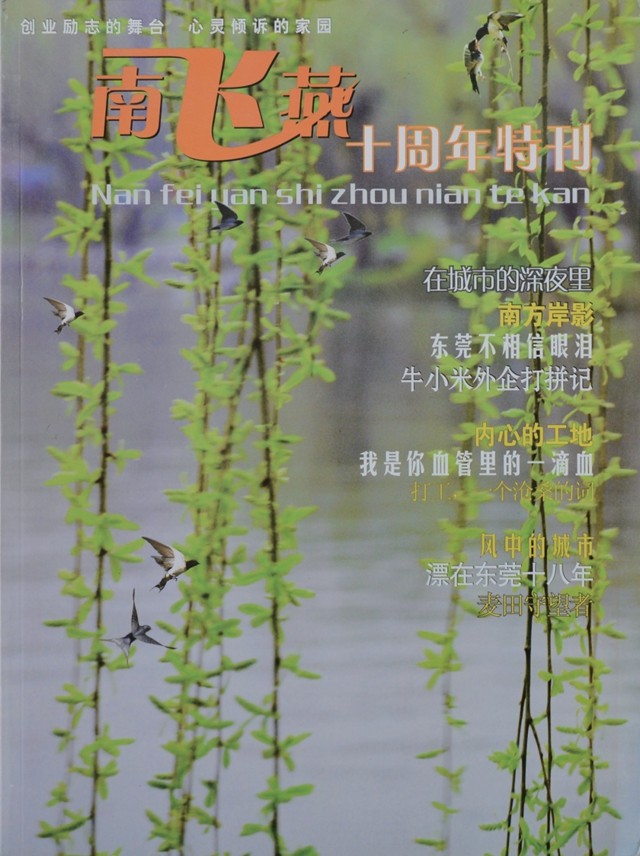

《南飞燕》十周年特刊

进入21世纪,东莞打工文学迎来繁盛期。2002年,东莞市文联创办文学期刊《南飞燕》,和《东莞文艺》共同成为推介当地打工文学作品的平台,为写作者提供更多发表作品的渠道。大量打工文学作品在《人民文学》《当代》《中国作家》《十月》《诗刊》等杂志发表,部分作品还被《小说月报》《小说选刊》等选刊转载。2006年11月12日,“东莞市首届打工文学论坛暨《南飞燕》改版一周年座谈会”举行,与会者重点探讨打工文学的发展方向。2007年4月3日,东莞市首届“荷花文学奖”正式启动;6月23日,“荷花文学奖”颁奖典礼在桥头镇举行,郑小琼、塞壬、柳冬妩、穆肃等作家获奖。进入新世纪,东莞市政府方面加大文艺政策的扶持,打破户籍限制制度,出台《新莞人作家、艺术家入户实施方案》,帮助成绩突出的作家落户东莞;并且设立专项资金,先后对100多位打工作家、艺术家给予创作扶持、文化精品奖励、作品发表补贴等资金支持,资助出版个人作品集100多部。东莞各项文学活动的举办和政策的实施促进打工文学更加繁荣。王十月、郑小琼、塞壬、阿微木依萝、丁燕、莫华杰、周齐林、穆肃、洪湖浪等作家和柳冬妩等评论家的作品获得鲁迅文学奖、庄重文文学奖、人民文学奖等重要文学奖项。

东莞樟木头镇“中国作家第一村”

2010年之后,通过名家引领和不定期的创作梳理等活动,东莞打工文学获得新的腾飞。2010年9月,“中国作家第一村”在东莞樟木头镇创立,葛水平、雪漠、陈启文、王一丁等作家相继进驻,开展数次作品研讨会、创作采风等丰富多彩的文学活动,影响、带动东莞打工文学新形态的形成。2012年12月13日,“《东莞打工文学作品选》首发式暨打工文学高峰论坛”举行,对打工文学进行了阶段性盘点,对未来发展态势进行了展望。2013年5月12日,由东莞市文联主办的“打工文学自由谈”暨“新莞人第二故乡行”活动在大岭山镇举行。2014年11月29日,“《东莞文艺》《南飞燕》2014年大型征文比赛颁奖仪式”在东莞市文联举行。连续三年不同类型的文学活动,持续推动东莞打工文学多元化发展。2018年1月6日,东莞市文联举办“新时代文学发展暨东莞劳动者文学创作研讨会”,对东莞的打工文学现象以及新时代背景下东莞文学的发展再做梳理与探讨,绘就新的蓝图。

近年来,东莞涌现出一批新的素人写作者。清洁工王瑛、烧烤店店员温雄珍、石材厂技工师傅曾为民、菜市场农贸人员黄立明、体育老师章新宏、税务工作者黄丹……来自各行各业的职工纷纷拿起笔,创作出带有基层经验的作品。

2023年10月28日,东莞文学艺术院举办“‘灯塔之光’——东莞劳动者文学作家作品研讨会”,全面、集中研讨了东莞近年来劳动者文学发展成果,并举办“《城里的阳光——东莞劳动者文学优秀作品(2018-2022)》新书首发式”。2023年12月3日,“中国文艺名家看东莞”之“城里的阳光——李敬泽对话东莞打工文学作家”活动在东莞市举行。2024年,东莞市文联在东莞樟木头“中国作家第一村”设立“打工文学之家”,该馆多维度地展示多位打工文学作家的相关作品及创作经历,重现了作家写作发展壮大的历程。

2025年1月22日,“‘新春·进莞来团聚’城里的阳光——东莞基层作家新春座谈会”在东莞市举行,素人作家深入交流,分享各自的创作经历。3月2日,“‘城里的阳光’素人写作与新大众文艺座谈会”举行。3月28日至4月1日,文艺报社联合东莞市文联开展“东莞写作群”现象专题调研,通过深入基层采访素人作家、开展主题文艺沙龙等方式,探究“新大众文艺视野下的素人写作”。

东莞的素人写作是新大众文艺的生动写照,他们将影响更多的素人写作者勇敢追逐自己的梦想,吸引更多的人拥抱文学、书写生活。

资料来源丨《文艺报》

一审 | 张 璇

二审 | 刘 浩

三审 | 叶新源