“莞事流芳”70个东莞故事

献礼新中国成立70周年系列

在庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年之际,由东莞市政协指导,东莞公共外交协会与东莞市文学艺术界联合会共同主办“莞事流芳”70个东莞故事献礼新中国成立70周年宣传活动,以此讴歌先烈先贤,礼赞志士能人,传颂为祖国发展作出重大贡献的人们,同时增强广大人民的自强意识和爱国情怀。

——编者

导读

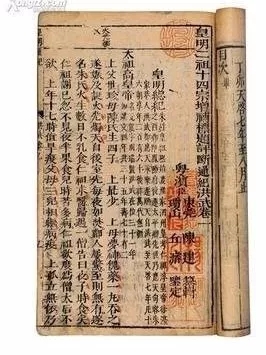

《皇明通纪》,简称《通纪》,是明朝嘉靖时代著名广东籍史家陈建(1497~1567)撰作的一部明史专著,它上起元末至正十一年农民起义爆发,下迄明武宗正德末年(1351-1522),是中国历史上第一部编年体明代通史著作。

东莞人陈建与史书《皇明通纪》

从古到今,文人墨客大都喜欢用文学艺术的形式记录和反应时代更迭背后的风花雪月,但对于历史和哲学,往往少有人关注和切入。陈建就是少数人当中的一位。

皇明通纪 中华书局出版

明代中期是一个社会矛盾逐渐显露,危机四伏的时代。陈建身上既有明代文人墨客身上的低调与坚守,同时又充满对世界的悲悯情怀,他感慨祖宗朝的盛况,担忧当下的危机,在明清小说风靡大街小巷之时,他依然坚守自己枯燥的史学研究,希望通过记述历史唤起人们对现实的关注,找到解决危机的办法。

放弃主流,不仅需要勇气,更考验一个人的智慧和定力。作为明朝中期的一名底层官僚,他在担任知县的过程中,对人间世相可谓了如指掌。正是基于这样一种大背景下,陈建的《皇明通纪》才得以问世。

据记载,陈建在很小的时候就对历史产生浓厚的兴趣,他通览很多野史和民间故事,这为他后来创作《皇明通纪》等史学著作奠定了基础。在创作《皇明通纪》之前,他反复阅读《龙飞纪略》,但始终觉得不满意,于是在《龙飞纪略》的基础上进行增删添补,编成《皇明启运录》,得到好友、广东学者黄佐赞赏。他鼓励陈建效法东汉的荀悦,把书续写到正德朝(1506-1521),形成“昭代不刊之典 ”。陈建接受建议,随后大量搜索材料,没日没夜的投入到续写工作中。经过几年努力,终于完成续写与修订,最终,陈建将它与《皇明启运录》合编,命名为后来的《皇明通纪》。

皇明通纪

《皇明通纪》在明世宗嘉靖三十四年(1555)出版发行,凭借着“文顺义明”、“颇多直笔”等特点风靡于世。然而,在陈建死后不久,明穆宗隆庆五年(1571),有人上书皇帝告发陈建以私人的名义修改国史,认为明朝历代帝王的实录都是经由儒臣纂修,封存于秘府。

陈建只不过是一介草莽,擅自修改国史,犯了自用自专之罪。对于朝廷来说,陈建所居之地隔皇城一万多里,凭一己之见,评判历代贤士的优缺点,迷惑、扰乱民众的视听,如果不予禁止,定然危害社会。因此,《皇明通纪》遭到朝廷禁毁。

但朝廷的这一举措,不仅没能禁止《皇明通纪》,反而为陈建、为《皇明通纪》做了免费的宣传推广,民众的好奇心反而被激发,人们更想一睹为快,《皇明通纪》在国内大为传诵。为了顺应市场,满足读书人的需要,书商们纷纷翻刻,一些士子又作补订、续修,甚至朝鲜、日本也有刻印,于是《皇明通纪》在坊间的流行版本无法估计,它的影响进一步扩大,被推为明朝“典故权舆”,《皇明通纪》在朝鲜影响深远。

一部史书,竟然如通俗读物一样广受欢迎,引发如此多民众的热情关注,社会影响如此之大,这在历史上是极少见的。

有学者认为,陈建是怀着经世致用的目的,以叙议结合的方法编撰《皇明通纪》的。他详细记述明朝开国建制、政治得失、边疆地理、朝中政事等有关重大事件,并征引当时诸家议论,适时发表自己的看法。这种别开生面的叙述手法,让读者既能把握明朝历史的发展进程,对相关问题又可形成一定的看法,与明朝士子们应举试的程式相近,还能为明朝士子科举考试时务策提供参考资料及答题技巧、方法,再加上该书结构简明,语言清新,可读性强,因而深受欢迎,对当时影响深远。

“五百年来谁著史,三千里地觅封侯”,从李鸿章这句诗中,不难品出历史对人类发展带来的重要意义。

后人评论说:“粤东有陈献章,世称新会之学;有湛若水,称增城之学;至建书出,称东莞之学。”陈建以著书立说扬名,以著书立说影响他人,成为了新时代下东莞人学习的典范。

——链接

《通纪》它产生于危机四伏的嘉靖中叶,并以救危面目出现。《通纪》比较真实地展示了明朝政治演变轨迹,能引导读者关注国家存在的社会问题。《通纪》出版后,受到了社会的普遍欢迎。用《万历武功录》作者瞿九思(1545-1615)在嘉靖三十九年(1560)说的话,“国家聋瞽,至是始有目有耳”。意思是说,人们对于本朝历史,原来如同瞎子聋子,一无所知;直到读了《通纪》后,才仿佛有耳朵眼睛。晚明学人沈德符说:“向来俗儒浅学,多剽其略以夸博洽,不一而足”。由此可见《通纪》在当代史“书荒”年代的独特影响。

?《通纪》首刊于广东,很快向北渗透。到了嘉靖后期,大约遍布了浙江、江西、福建、湖广、南直隶等长江以南地区。陈建死后四年的隆庆五年(1571)九月,工科给事中李贵和上书皇帝,告发了《通纪》,穆宗同意了礼部的决议,《通纪》原板被毁。禁书越禁名声越大,这也是规律性现象。《通纪》成为禁书后,实际上由政府出面做了一次免费广告,引起了全国人更为广泛的注意。万历以后,复有重刻及续补。经由书商的市场操作,销售力度显然更大,于是,《通纪》的影响面进一步扩大。陈建《通纪》作为第一部叙事型明代编年史,出手就不凡,“通纪热”曾影响了晚明史坛近百年。

? 至于原版的命运,自隆庆五年(1571)通纪板遭禁毁以来,原版流传甚少,目前仅有一部原汁原味的嘉靖原刻足本存世,本书(如图)即据此整理而成。《通纪》以单刻本形式整理出版,这在出版界是第一次。《通纪》的学术价值、阅读价值巨大,是图书馆必藏、明史爱好者必备史学名著。

本文作者:莫寒

- END -

“莞事流芳”70个东莞故事献礼新中国成立70周年

指导单位:东莞市政协

主办单位:东莞公共外交协会、东莞市文学艺术界联合会

协办单位:东莞市作家协会、东莞市朗诵艺术家协会

声明:本文旨在传颂为祖国发展作出重大贡献的人们,属于社会公益传播行为。部分选用的图片或引述的文字来源于互联网,仅作为相应内容的链接和印证,版权归原作者所有,在此一并向为本文作出贡献的人士致谢!