“莞事流芳”70个东莞故事

献礼新中国成立70周年系列

在庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年之际,由东莞市政协指导,东莞公共外交协会与东莞市文学艺术界联合会共同主办“莞事流芳”70个东莞故事献礼新中国成立70周年宣传活动,以此讴歌先烈先贤,礼赞志士能人,传颂为祖国发展作出重大贡献的人们,同时增强广大人民的自强意识和爱国情怀。

——编者

导读:

陈伯陶是东莞科举史上有名的文探花,因陈伯陶声名显赫,陈氏家族名声大振。

东莞科举文探花陈伯陶

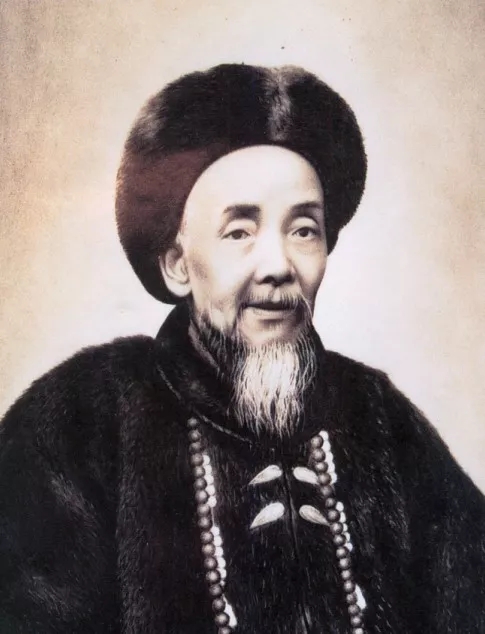

陈伯陶

清末民初剧烈的社会动荡不亚于殷周革命,作为遗民的陈伯陶或多或少沐浴了旧王朝的恩宠,对旧朝廷存有着眷念之情。陈伯陶(1854—1930),号象华,东莞中堂凤涌人,光绪十八年(1892)壬辰科进士,殿试获一甲第三名(探花),授翰林院编修、文渊阁校理、武英殿纂修、国史馆总纂。

时光追溯到清朝初期,统治者实行严酷的文化高压政策,文字狱之风盛行,经康熙、雍正、乾隆三朝百余年的查禁销毁,明末史料及明代遗民的著作荡然无存。陈伯陶广为搜罗,多方钩致,从方志、史乘、族谱、专集中剔抉爬梳,辑成明代遗民三百一十二人传记。凡前人记载有误的,详细考证,以按语示之,保存了不少明末清初史料,为今天研究明末清初广东的历史、文化提供重要参考。

陈家祠

1915年春,陈伯陶应邑人叶湘南之邀,在九龙设修志局,用东莞明伦堂经费,组织乡贤黄芗池、钟碧峰、徐铁俦、陈少莱、苏选楼、陈莲伯、黄耆封等数十人,修成《东莞县志》,“阅六载方成,凡九十八卷附沙田志四卷,合一百三十余万言。”并附《沙田志》四卷。对东莞明伦堂的地产—万顷沙六、七百顷沙田的缘起、历史、管理、用途等作了详细的叙述,给后人留下珍贵的资料。需要提到的是,陈伯陶的好友张其淦,与陈伯陶同为东莞人,为同榜进士。家藏康熙六十年之万卷堂《琴轩集》原本。得知陈伯陶为编《东莞县志》,需引《琴轩集》为证却寻遍不获时,张其淦主动将其珍藏之孤本相借,供其参考,助陈伯陶完成了《东莞县志》一百余卷的编纂工作。

东莞志自元代皇庆年间(1312—1313)陈庚创《宝安志》以后,经明代庄恭、陈琏、卢祥、刘存业、谢邦信、张二果,清代李作楫、周天成、彭人杰等人修纂,日趋完备。但或因陋就简,或语有避忌,都瑕瑜互见,珉玉杂陈,不当人意。陈伯陶编修的《东莞县志》集众家之大成,居功至伟!成为东莞人民珍贵的文化遗产。

陈伯陶等纂修的《东莞县志》

此志有六善:邑事散见于史集部中,旧志多不深考。间有征引,亦不注所出,兹编广为摭拾,注其书名。其有差错者,则加按语考订之。其善一。

志以图为重,邑志旧图,于开方测算,未明其法,甚为疏略。今则重新测绘,粲然可观。其善二。

沿革本之史志,及前代疆域图记等书,然必兼栽邻县,分合始明。旧志征引未全,殊嫌简略,兹详为考据,使阅者瞭然。其善三。

光绪之季,学堂兴而黉舍废,铁路设而驿站裁,故以学堂附学宫后,铁路附驿铺后,以著变通之自。其他新政,亦著于编。其善四。

明时东莞人物最盛,兹编博考群书,证以状志家传,视旧志加详,且可以订正史误。袁崇焕传尤为精核。其善五。

艺文志考载书目,经史子集,四部标列,并录其序语,附注后方,其诗文则散附于各略中。其善六。(王云五主编的《续修四库全书提要》评)

陈伯陶创办的暨南学堂

陈伯陶曾师从藏书家李文田,性好藏书。他去世后,遗言将藏书捐置酥醪观中。其后罗浮设有道同图书馆,即以瓜庐藏书为主。(酥醪观,位于广东省博罗县西北的罗浮山幽谷之中。东晋时由葛洪所创建,初名“北庵”。传说秦朝安期生会觞神女于玄丘,于观内酿泉酣酒,共谈玄机,醉后呼吸水露皆成酥醪,各乘飙车而去,而“为酥为醪之味,散于诸天”,故名“酥醪观”。)

在特殊的历史境遇里,文化遗民人生孤独的情景伴随的是生动的文化创造,他们在学术文化的天地里找到了一个相对广阔的生存空间,从这个层面上讲,晚清遗民决非是完全意义上的寂寞与孤独,他们与“故国”、“新朝”和历史之间都有着生动、丰富、多种多样的联系。

陈伯陶所纂的《宋东莞遗民录 胜朝粤东遗民录》

与那些见风使舵的无所节操的人物相比,遗民心目中的那个旧王朝更像是旧文化所依托的载体,其内心深处浸透着的那种文化情感的积蓄可以理解为一种文化怀念的悲悯的表达,也能感受到他们在文化震荡、文化转型中的精神守望。

陈伯陶的著作中,《宋东莞遗民录》和《胜朝粤东遗民录》是情感寄托最深的了,借古人的酒杯,浇自己的块垒。

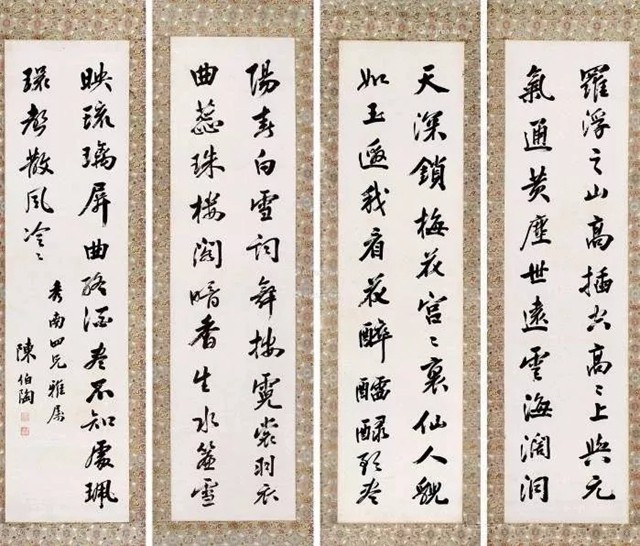

陈伯陶行书

今天,我们回顾东莞的文化传统,陈伯陶所塑造的文化影响力与穿透力是无法回避和抹杀的。虽然他们永远也跳不出“旧朝”的自我界定和“旧文化”的传统情结,但他们的生存意义却恰恰在“新时代”和“新文化”里获得了明证。

本文作者:田根胜

- END -

“莞事流芳”70个东莞故事献礼新中国成立70周年

指导单位:东莞市政协

主办单位:东莞公共外交协会、东莞市文学艺术界联合会

协办单位:东莞市作家协会、东莞市朗诵艺术家协会

声明:本文旨在传颂为祖国发展作出重大贡献的人们,属于社会公益传播行为。部分选用的图片或引述的文字来源于互联网,仅作为相应内容的链接和印证,版权归原作者所有,在此一并向为本文作出贡献的人士致谢!